内容

私たちの周りに常にある様々な「香り」。近年では「香り」を目的別に使うシーンも増えました。快適な癒しの空間を演出するためにホテルで用いられたり、社員のやる気を促す目的でオフィスで短時間使うなんてことも。

では、それらの「香り」が活用されるようになったきっかけとはなんでしょう。また、特定の気持ちを演出する「香り」はどのように作られるんでしょうか。私たちは「香り」について学ぶ機会が全くありません。

そんな「香り」について、この本は一から教えてくれます。香りの抽出・生成方法、そしてそれらがどういうきっかけでできたかというレシキ的な側面も。さらには自然由来と化学由来のものがどのようにできてきたか。そしてそれらの成分がどのように香水などで使われているかについても、丁寧に、かつ分かりやすく書かれています。

この本を通して、身近で避けることのできない「香り」だから、きちんと理解を深めてみませんか?

「香り」の科学 匂いの正体からその効能まで (ブルーバックス)平山 令明講談社2017-06-14

内容を振り返りながら、時に感想

興味ある部分を中心にまとめていきつつ、感想を。より多くのエピソードが本には収められているのでぜひ手に取ってご覧ください。

「香り」と人類の歴史

「香り」は「物」として残らないので、その歴史については記述に頼る部分が多く、有史以前から植物の花や樹脂が使われていたと考えられているそうです。

記述自体はシュメール文明(紀元前3000年ごろ)、香料に関する記述がす楔形文字に存在したそう。エジプト文明でも紀元前2500年ごろにはミイラの防腐効果を期待して様々な香料が試されていたことも確認されています。

ただし、「香り」はエジプトの例を除くと、基本的には精神生活と密接したものとして使われていたようです。各宗教施設である特有な香りがするのはそういう流れがあったからなのかもしれません。

ちなみに日本では『古事記』と『日本書紀』に非時香菓(ときじくのかくのこのみ(現在の橘))に関する記述が最初とのこと。

そして5世紀頃のギリシャになると、宗教施設だけでなく、一般民衆も香水を生活に取り入れ、より「香り」を楽しむようになります。

「香り」を抽出する人類

では、人類はどのように「香り」を楽しんでいたんでしょう。大昔は植物を採取し、そこにある香りを楽しんだと思われます。

最も原始的な方法は「圧搾法(コールドプレスとも)」です。オレンジの皮等をつぶすとでてくる油状の液体が取れます。この油状のものはエキスプレスオイル(コールドプレスオイルとも)と呼ばれ、鼻を近づけるとオレンジの濃縮された香りが感じられるはずです。ただし、この方法だと不純物が多く、香りが飛ぶ(劣化)するスピードも速くなります。

また、どれもがオレンジやレモンのように容易に抽出できるわけではありません。

この欠点を改善したのが、「水蒸気蒸留法」です。

そもそも蒸留は複数の液体状の化合物から、沸点との差を利用して純粋な化合物を分離することです。この方法はよりアルコール度数の高いお酒を求めた人たちが、発酵した原料からエチルアルコール(沸点78.3℃)を抽出して純度を上げるために使用されました。記録としては紀元前1300年ごろのエジプトでこの方法を用いてナツメヤシから蒸留酒を製造していたとのこと。その際、香り成分も同様に抽出することができます。

では、この方法をラベンダー等の植物にそのままあてはめるとどうなるでしょう。水分含有量の少ない植物は焦げてしまいます。そのため、焦がさずに香気成分を抽出するために編み出されたのが「水蒸気蒸留法」です。

この「水蒸気蒸留法」を確立したのが、10~11世紀に活躍したイスラムの研究者アビセンナ(イブン・スィーナー)と言われています。彼はこの方法でバラの香気成分を分離するのに成功したそう。

「水蒸気蒸留法」では、対象となる植物を容器に入れ、その下に直接接しないように水を入れます。そしてこの水を加熱し、水蒸気を利用して植物に含まれている香気成分を気化させます。香気成分を含む気体は隣接するくだを通る際に再び冷やされ、液体となって、別の容器にためられる仕組みです。この際にとれるのがフローラル・ウォーターとアロマ精油(エッセンシャルオイル)です。

ただし、この抽出方法にも欠点があります。水蒸気を利用した場合、沸点が100度であるため、それ以上の温度でないと気化しない香り成分には適しません。また、逆に熱に弱い香り成分の場合、成分自体が分解されてなくなってしまいます。

これらの問題点に対して、研究者たちは日々研究を重ね、容器に対する圧力(ドルトンの分圧)だったり、有機溶媒や超限界流体等を使うことによって問題を解決していくことになります。これらの方法についても簡単な解説が本書には記載がありますので、興味がある方はぜひ。ここでは、このように多様な植物にあって、適切な抽出方法が開発されてきたということを紹介するにとどめておきます。

どうやって「香り」を感じるか

Chabacano – from Image:Brain human sagittal section.svg Image:Head lateral mouth anatomy.jpg by Patrick J. Lynch, medical illustrator, CC 表示-継承 2.5, リンクによる

さて、ではこの抽出した「香り」を私たちはどのように認識しているのでしょう。まず、鼻に入ったにおいの分子は鼻の奥にある嗅上皮にたどり着きます。この香り分子の情報を受け取るのが嗅覚受容体です。この嗅覚受容体の先(奥)にあるのが嗅覚細胞(嗅神経細胞)で、この細胞は約1000万個(他の文献では数千万個という記載もありましたが、本書では約1000万個となっていました)あります。この嗅覚細胞の間に嗅腺があり、そこから分泌される粘液ににおい分子が溶け、嗅上皮上でとらえられます。そして、電気信号を発生させ、嗅神経、嗅球、脳(大脳辺縁系)へと伝達し、においを感知できるとされています。

ちなみに動物はそれぞれ固有の嗅覚受容体の遺伝子を持っていて、その数に差があります。人間は嗅覚受容体遺伝子を821個持ち、そのうち機能するのが396個とされています。アフリカゾウの場合は1948個もあるので人間の嗅覚に対する依存度が低いことがよくわかります。

上では簡単にまとめてしまいましたが、この本ではにおい分子がどのような信号によって伝達されるか、より細かく説明がなされています。

「香り」を表現し、そして分類する人類

人は嗅覚で察知した「香り」の情報を共有するために様々な表現を用います。ただ、長らく香りの表現は直接的かつ瞬発的なものでよかったことから、他の感覚器で得られた表現を流用する場面が多いようです。同じ化学感覚である味覚からは5つの基本感覚(甘味、酸味、塩味、苦み、旨み)のほとんどが使われるそう。そのほかにも触角の表現である、「湿った」、「べとべとした」、「さらっとした」なども使われるとのこと。

さらに情報プロセスを経た形容詞を使うこともありますが、これについては共有できていない場合、納得できないことも往々にあるそう。ただし、欧米で広く一般的に香りを表現するいくつかの言葉があり、それらをいくつか本書で紹介しています。例えば、フローラルは多くの甘い花の香り、バラやジャスミンに用いられるとのこと。ここで共通理解を得ておけば、フレグランスの確認の際に変なことを言わなくて済むのかもしれません。

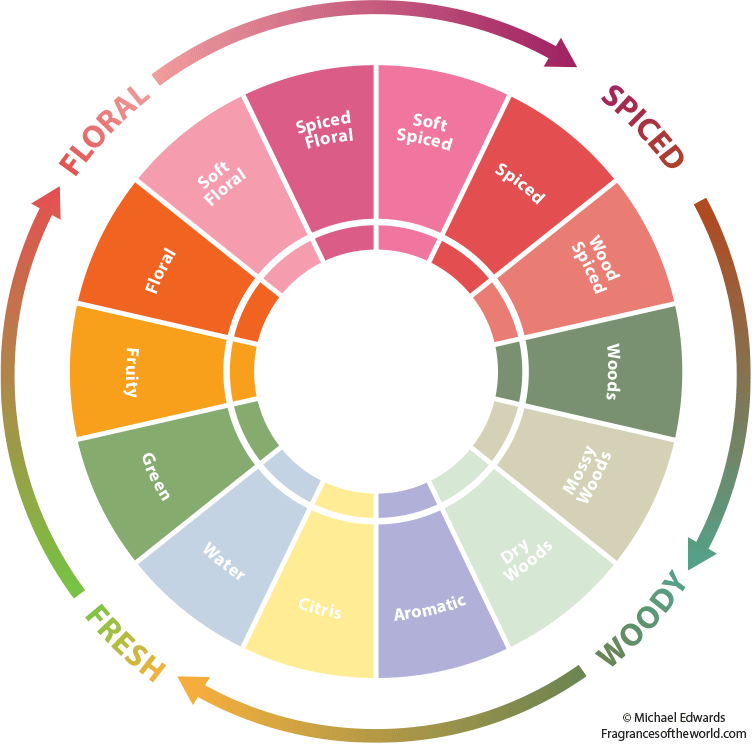

さて、この図はフレグランス・ホイール(fragrance wheel)といって、色相環(カラー・ホイール)からヒントを得た香料会社のコンサルタントであるマイケル・エドワーズが1983年に提案したものです。

この関係性については色相環 ほどの科学的な根拠はないものの、当時まで複雑に分類されていた香料について、直感的にわかりやすくしたといわれています。

そして、これらの分類の特徴と典型的な香水ブランドが本書では紹介されています。フローラルの特徴はバラ、プルメリア、ユリ、ジャスミン、代表的なのはティファニー社のティファニー。ソフト・フローラルの特徴はフローラルよりは抑え目、代表的な香水はキャロン社のノクチューン等々。

これによって各属性の香りがどのような人たち向けに作られているのかの大体の傾向も知ることができます。これらを知ると自分が好みそうな香りやその隣接する香りが知ることができ、もしかしたら香りの幅が広がるかもしれません。

植物(天然)由来と人工的な香り

本書では研究者が創意工夫を凝らしながら、様々な香り分子を発見・作り出していくことを紹介しています。その理由について少し紹介します。

人類は特定の香りを得るために、以前は特定生物の生存を脅かしたり、経済性を欠いた大量の植物を消費せざるを得ませんでした。そうした場合、香料を楽しめるのは一握りの人になってしまいます。

また、天然由来の魅力のある香料であっても人間がアレルギー反応を起こしやすい化学物質もあります。いくら魅力ある香りであったとしても人類に害を及ぼす場合は使用できません。

これら香りをめぐる問題を解決し、また新しい香りを作り続けているのがこの分野に携わる専門家たちです。天然由来の成分のうち、何が香り分子となっているのか突き止め、それに代わるものを生成します。アレルギー反応を起こすものについてもそうです。特定の成分なのか、使用量なのか、様々な研究を重ねて私たちが使用できるものを開発しています。

だから、天然成分だからよいとか、人工的な香りだから悪いとか、安易に決めずに知識を持って様々な香りを楽しんでほしいというのが著者のメッセージでもありました。

全体を通して

定性的なコメントや特徴をまとめる本は結構ありますが、化学的な分解や解説を行う導入本、特に新書の形態で出されているのは珍しいと思います。

結果として、 この本は興味深くもあり、少し難しい本だったような気がします。著者は大学生や化学に興味を持ちつつある高校生等をターゲットに書いているのかもしれませんが、何となく、そんな、将来の科学者に向けて語り掛ける様が大学の教養課程の授業のような雰囲気にも感じられました。

だからって、決して眠いわけではありません。香りに興味を持つに人にとっては文章の端々にヒントをみつけられるような本でした。

個人的には紅茶やコーヒー等に関連するフレーバーについて化学的な説明があったのは嬉しかったです。オレンジやレモンの成分となるリモネン、シトラール、テルピネン、 酢酸リナリル等だったり、アルデヒドとケトン基との関係。これらはいずれもブルーバックスシリーズから出ている『「コーヒー」の科学』の香りの章でふれられているものでした。それがより詳しく書かれていて相互理解が深まる感じ。

そして、各々の香りを理解するために関係する精油を頼んだりして、それ街だったリスのが現状です。この本の多くで割かれている香水についても、これをきっかけにもう少し身近なものなったりもするのかな、なんて最近観たNHKの「世界はほしいモノにあふれてる」の香水回(リンク)をみて思ったりもしました。

本について

本の概要

- タイトル:「香り」の科学 匂いの正体からその効能まで

- 著者:平山令明

- 発行:講談社ブルーバックス

- 印刷:豊国印刷

- カバー印刷:信毎書籍印刷

- 製本 :国宝社

- 第1刷 :2017年6月20日(2019年11月11日第5刷)

- ISBN978-4-06-544661-6 C0240

- 備考:ブルーバックス(レーベル)

関係サイト

- 平山さんはこの本以外にも分子レベルから説明している本を多数書かれています。香りに限らず、調薬や化学合成などについて興味が深化していったら、平山さんの関連図書をあたるのもありかなと思います。

- なお、著者のインタビューページ等は いくつか掲載されていましたが、SNS等の個人ページは、私が調べた限りではありませんでした。それだけに講演会や授業、そして今回のような本は貴重なのかもしれません。

次の一冊

本書を読んだ後はいくつかの方向に分かれると思います。アロマテラピーやフィトテラピーといった香りをツールとして生活を豊かにしていくか、を学ぶものありだと思います。

また、香料業界について学ぶのもありだと思います。香水メーカーはもちろん、食品、飲料をはじめとして自分の興味ある業界で香料はどのように生かされているか学ぶのも面白そう。

そして、この本でさらっと触れられた歴史についてより深く掘り下げてみるのも面白いんじゃないでしょうか。ということでここでは香料の歴史が一冊にまとめられた本を以下のとおり紹介しておきたいと思います。ヨーロッパの文化と深く結びついている香料、私たちの知らないことがたくさんあるかも知れませんよ。

2フォトグラフィー香水の歴史ロジャ・ダブ原書房2010-03-12

雑な閑話休題(雑感)

過去の読書履歴をご覧頂ければわかるように、ブルーバックスシリーズ、特に『「○○」の科学』が好きなんですよね。で、今回もその流れで購入しました。ちなみに購入前に立ち読みして、一度棚に戻しています。というのも、上述したとおり、本書は多くの頁を匂いを構成する有機化合物の化学構造に割いているんです。今までの本は化学構造等には触れていますが、あくまでさらりという感じです。でも、この本の著者は読者がついてきてくれると信頼したからなのかわかりませんが、一切の躊躇なく書ききっていたんです。

だから、少し保留したんです。

でも、ある日ほかのブルーバックスを読み終えて気分がよかったところで、もう一度この本と出合ってしまい、購入してしまいました・・・。とりあえず読みましたが、全体を理解しているとは到底いえません。なので、本棚に置き、日常生活の香りをより意識しつつ、匂いを実際に嗅ぐ中で、再びこの本を読むことで少しずつ知識として身につけていきたいと思っています。

にしても、久しぶりに化学的な素養を求められる本を読みました。久しぶりに読むと面白いもんですね~。