茶室とは何なのか?

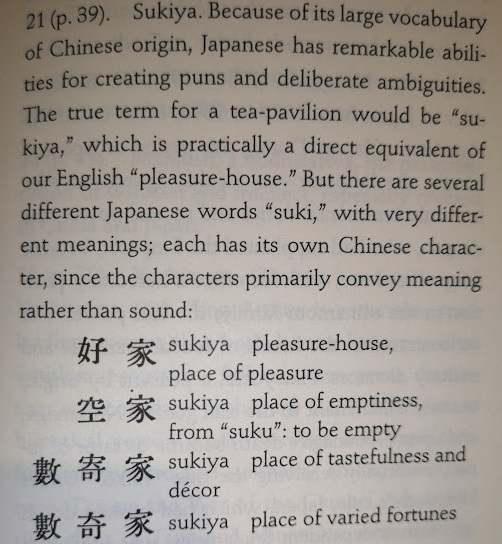

4章では、西洋の建築家がほとんど茶室に目を向けていないことに相変わらず文句を言いつつ、そこには日本独特の美があることを紹介します。岡倉は茶室を「数寄屋」として紹介。元来は「好き家」という字があてられていたものの、のちに宗匠がそれぞれの考えをもって言葉(例えば、数奇家(様々な運命が交わる場所)、数寄家(味わいや装飾品が交わる場所)、空き家、)をあてがったと解説(ちなみにブライラー版は注釈で漢字を待交えて詳しく解説しています。ここは重要なところなので見事とだと思います)。

元来の意味からもわかるように主人の趣向を最大限表したものが好き家となります。ただし、道教の教えにもあった通り、器は器。重要なのは中身となるために必要となるものしかなく、あえて装飾を排除しているのです。このことによって西洋人にとってはつまらないものに見えるかもしれない、しかし、そこには細部に至るまで深く考えられた芸術的試みがなされていると。ちなみに既に岡倉によって指摘されているところですが、茶室に至るまでの流れは禅宗によるところが大きく、日本でも茶室を煌びやかではなく、簡素なものにしたのは禅院の影響が大きいとのこと。また、彼らは禅院に住み込みで修行するため、会堂は討論したり、黙想する道場として使われました。そして禅院の床の間には絵や花を置いて来訪者に教え説く構図があって、これが後々まで引き継がれていくことになったことについても指摘。さらに禅宗は茶室の大きさにも影響を与えます。伝統的な茶室は四畳半ですが、これは維摩の経文に書かれているためと解説しています。また、当時の高位の茶人の多くが禅を収めていたとしています。そして、茶室を修業の場から切り離して呈茶の目的として作ったはじめての人が千利休ということを紹介しています。

やがて話題は茶室の一連のシーンへを紹介することでいかに茶室が完成されているかを示します。

客人は少しかがんでにぎり口を通って茶室に入る。入るためには刀などの武具は外さねばならない。部屋では身分の多寡にかかわらず、静謐の中、主人が入ってくるのを待ち、そしてひと時の茶を共にする。日差しは茶の間の空間に直接入らず、低いひさしでやわらかなものとなる。主人は新しくも色の異なる茶筅と麻ふきんを使いながらもてなす。部屋はとてもきれいで、床の間には掛け軸と花が統一感を表し、庭の自然とも調和する。求められるのは単なる清潔ではなく、その時々の自然と調和がなされた最善のものだったと。

茶室は主人の表現する芸術だと岡倉は指摘します。茶室のために茶匠がいるわけではなく、茶匠のために茶室はあるのだと。だからこそ好き家と呼ばれていたと。そしてその茶室は時代を反映する必要がある。過去を無視するのではなく、過去を心に刻み、より現在を楽しむこと。上でのべている各思想を反映していることがよくわかります。

では西洋建築はどうでしょう。西洋は過去にとらわれた建物のなんと多いことかと岡倉は嘆きます。そこに進歩はあるのだろうか、伝統にとらわれすぎているのではないかと。かつてギリシャ美術が称えられていたのは彼らが模倣せずに想像したからだとも。また、昨今の西洋の邸宅では美術品が所狭しと置かれていることもしばしばで、まるで博物館のようと指摘します。芸術鑑賞は大変力を要するのだからそんなことをしていては疲れるのではないかと皮肉まで。

そして岡倉の茶室解説に戻ります。

茶室は極めて東洋的な建築でアシンメトリーな部分がある。西洋の建築家がしばしば指摘するところで、これには理由があると。左右対称建築の追及はかつて日本でも多く見られていたが、道教や禅の考え方が入ってくると途端に変わったと理由を説明します。

彼らは完全そのものよりも、完全を求めることに重きを置くのでした。「不完全」の状況から心を通じて完全を見出す、そういう精神が茶室には色濃くあらわされているという。茶室では物事の重複を嫌う。黒釉薬を使えば、黒茶碗を避け、床の間の柱は他の物とは違う材質を使うといった風に。これはシンメトリーを好む西洋の建築やインテリアに対する感覚からは著しくかけ離れたものでしょう。ただ、理由は先ほどいった通りなのですと。その上で茶室はただただ美に身をささげられるところなのだと述べています。

芸術鑑賞の際の心得

By Sesshū Tōyō (1420–1506) – http://www.emuseum.jp/detail/100950/000/000?mode=detail&d_lang=en&s_lang=en&class=1&title=&c_e=®ion=&era=¢ury=&cptype=&owner=&pos=17&num=6, Public Domain, Link

5章で岡倉は昨今の芸術について語りだします。曰く、真の美術と触れるとき、その美術は自然と自身の中に入り込んでくることから、余計な観念を持ち込んではいけないと。美術が入り込んでくると様々な感情を呼び起こすが、それに逆らってはいけない。

つまり、美術鑑賞は互譲の精神によらなければならないといいます。美術家は人に訴える術を理解していないといけないと同時に、観客はそれを受け入れる状態でなければいけない。

世間の評価に引っ張られ、自身の感じるところを軽んじるのは大いに間違いであるとも。

また、美術と考古学の混同はたちが悪い。その美術品としての価値を評価しているのか、それともその物の歴史的価値を評価しているのかは注意しなければ、その真実の価値は遠のくばかり。しかし、最近はこの傾向が強い。私たちは芸術鑑賞するに当たって型に押し込めてしまうことが多く、そのなかでの評価に左右されてしまう。大家であればそれだけで、正当な系譜ならそれだけで。芸術は本来そういうももではないはずなのだ。今一度、私たちの態度を改めて、現代の芸術に向き合いべきなのだと。もちろん芸術家はなお一層訴える作品を作らなければならない。

花に見る東西の価値観の違い

西洋において花は消費そのものだと岡倉は指摘します。舞踏室や宴会には数多くの花が活けられ、翌日にはそれらすべてを廃棄してしまう。裕福であればあるほど、その傾向は強く表れると。一方、日本の花はどうだろうか。花の先生たちは医者のごとく花の延命に努める。花をもみ、茎を焼きこがし、そして栄養剤となるものを時には施すだろう。一つの花に固執していつまでも楽しむ。

東洋においては花卉(かき)栽培は詩人に古来より親しまれてきました。そのため、これらに対する造詣は深く、大切に扱おうとする気持ちが強いのです。そのため、茶や花の宗匠が枝の裁定するにあたっては心に描くイメージに沿って、非常に注意深く行い、仮に切りすぎた場合は恥だとさえ考える文化があるのです。さらに花を飾るに際して、西洋では花の部分のみを飾ったり、オブジェの一つとして飾ったりすることもあるが、日本では床の間に唯一それだけが飾られる。仮に絵画や掛け軸と共に飾られたとしてもお互いがお互いの邪魔にならないように飾られる。

さて、生け花の起源は茶と同じ15世紀までに遡ることができ、岡倉によれば一番最初に花を挿したのは仏教徒だそう。曰く、暴風にさらされた花たちを不憫に思い、それらを集めて水桶にいれたのが起源と説明している。以降、茶と生け花は非常に近しい間柄だった。ただ、茶人にとって生け花は美を構成する一部であったと指摘しています。つまり、茶室の中でほかのものとの調和を崩してはいけないものというのだ。花が独立して一つのジャンルとして確立したのは17世紀中ごろで、その段になって茶室から解き放たれ、花瓶にさす以外の制約がなくなったという*。

岡倉は茶人の花に対する思いは選定の段階で終わっているという。選定したのち、適当に生けるのが芸術となる。そして花が自らを語るに任せたという。一方、華人のそれは異なる

*岡倉による解釈。華道の起源は茶道と別にあるとも考えられますし、ジャンルとして確立したのも室町時代とするものもあります。