内容

本書はお茶全般に関する本です。タイトルに「科学」という言葉が入っていて、もちろんお茶に関する「科学」的な説明も行われますが、生物や化学に関する知識があまりなくても大丈夫な構成になっています。

本書は他のブルーバックスの『「○○」の科学』と同様に、まず私たちが飲んでいるお茶の種類について説明。説明はお茶の植物としての位置づけからはじまり、種としてのルーツとその普及へと話題は移ります。

その後、各種お茶(緑茶、烏龍、紅茶等)の製造工程をフォロー。日本茶や中国の緑茶の製造工程は知っているという人も、他の工程はどうでしょう。また、色の変化が発酵に伴うものだと思っているにはここで衝撃的な事実が知らされます。そう、茶葉の変色は酸素が加わることによって生じる付加反応だということです。それらを踏まえながらどのように付加反応を伴わない緑茶以外についてもやさしく解説していきます。

さらにお茶から生ずる「色・香り・味」がどういった物質によってによって生まれるのか科学的な説明を試みます。そして、私たちにとって一番重要かもしれない、科学的に一番おいしいであろうお茶の飲み方について触れてます。

そして最後にお茶の医学的効用と日本における商品として進化を解説しています。健康促進効果がよくうたわれるお茶ですが、では実際にどの成分が健康に寄与するのか一覧表でまとめています。お茶の商品化については、メーカーがいかに保存が難しいお茶を鮮度を落とさずに缶入り、そしてペットボトル入りにできたかを簡潔に教えてくれます。

普段お茶をよく飲む人でも、お茶についてどれだけのことをしっているでしょう。この本を読んでより理解を深めれば、お茶の味も変わってくるかもしれませんよ。ということでお茶が好きな人にはもちろん、今までそこまで興味を持たなかった人にもおすすめの一冊です。

お茶の科学 「色・香り・味」を生み出す茶葉のひみつ (ブルーバックス) [新書]大森 正司講談社2017-05-17

内容を振り返りながら、時に感想

この本から得られるお茶に関する事柄を備忘録的にまとめておきます。他の本や文献を見れば異なることも書いてあると思います。他の本とあわせて読むと良いかも。

植物としてのお茶の基本的な知識

お茶はツバキ科カメリア属の永年性常緑樹で、学名はカメリア・シネンシス。植物としての茶はチャノキ等と表記して使い分けるそう。チャノキの多くの生息域は①比較的温暖な気候、②年間1300-1500mm以上の降水量。

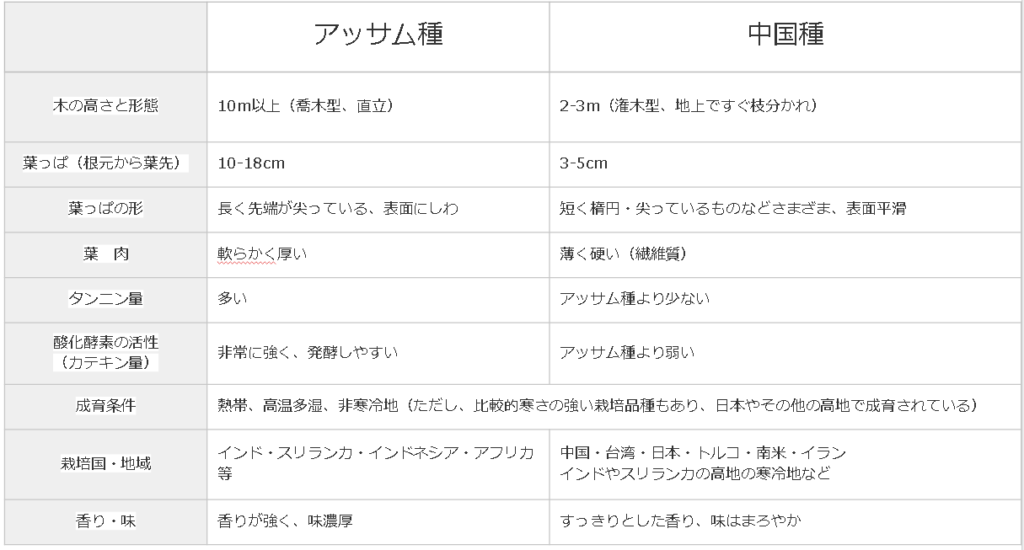

チャノキには大きく二つの変種が存在していて、それが中国種とアッサム種。本書の情報をベースにそれらを比較すると以下の通りになります。

緑茶にするため日本で栽培されているチャノキも基本的には中国種に属していて、いろいろ掛け合わせることで多くの栽培品種が存在していることとなります。こういうふうに基礎知識を整理していくだけでもわくわくしますよね。

そして話題はチャノキのルーツへ。

お茶のルーツとその普及

チャノキの起源はこの本によると中国雲南省の奥地、ミャンマー(旧ビルマ)、ラオス、ベトナム、タイとの国境付近としています。その中でも、特にミャンマー、タイ、ラオスと中国雲南省が接する地帯を「ゴールデントライアングル*」と呼び、多くの植物の伴っている地域になっているとのこと。

そして、茶のルーツを求めて古木のある場所を訪れる筆者。本の中では雲南省にある樹齢3200年とも言われる『香竹菁(しゃんつーちん)大茶樹』を横に記念撮影する姿がもりました(楽しそうなお顔。お茶の研究がライフワークというのがよくわかります)。

さて、チャノキの起源は上述の通りだとして、では、実際に人々にお茶が摂取されるようになったのはいつかという疑問がわくはずです。この本では中国、唐代の陸羽による『茶経』の記述をとりあげて、「紀元前3400年に、農業や漢方の神と崇められていた神農が薬草の効能を調べた際、毒にあたり、その解毒に茶の葉を口にした』ことを紹介しています。漢代(前202-後220)までは薬として食されていたそう。いまのように飲む行為が定着したのは三国時代(220-280)までのあいだとしています。その後、 年で文化的に確立したのは唐代に入ってからとしています。そして喫茶の文化が隋代(581-618)に生まれ、唐代(618-907)には日常的な飲み物となっているとともに、その飲み方や作法も確立してきたとのこと。

日本には最澄をはじめとする遣唐使が唐代805年ごろに中国から持ち帰ったとされています。なお、空海が持ち帰ったチャの種は奈良県宇陀の佛隆寺あたりの地にまかれ、「大和茶」として呼ばれるようになったとのこと。これが日本茶のルーツとなり、京都をはじめとする各地へ伝わったそう。

一方、中国では宋代(960-1279)になると、お茶の製造方法が発達して、「片茶」や「団茶」と呼称されるものがうまれ、飲み方は茶葉を粉末にして、竹製の茶筅を用いて拡販するという抹茶に近いものだったととのこと。抹茶という飲み物は日本が確立したのかもしれませんが、その原型はすでに中国にあったというのは覚えておいても面白いかもしれませんね。

その後、明(1368-1644)・清代(1616-1912)にはお茶の生産がいっそう盛んになり、庶民にも喫茶文化がいきわたるとともに、西欧にも広がっていきます。そして、有名なアヘン戦争へとつながっていくわけです。

本には日本国内のお茶の伝播や中国茶の政治との関わりについてもある程度書かれていて概要を理解するのにはもってこいです。

そして、いよいよ次はお茶の製法について。本では折に触れてお茶の製法について解説しています。ざっくりと理解しないと歴史も理解が難しくなるからでしょう。

お茶によって異なる製法

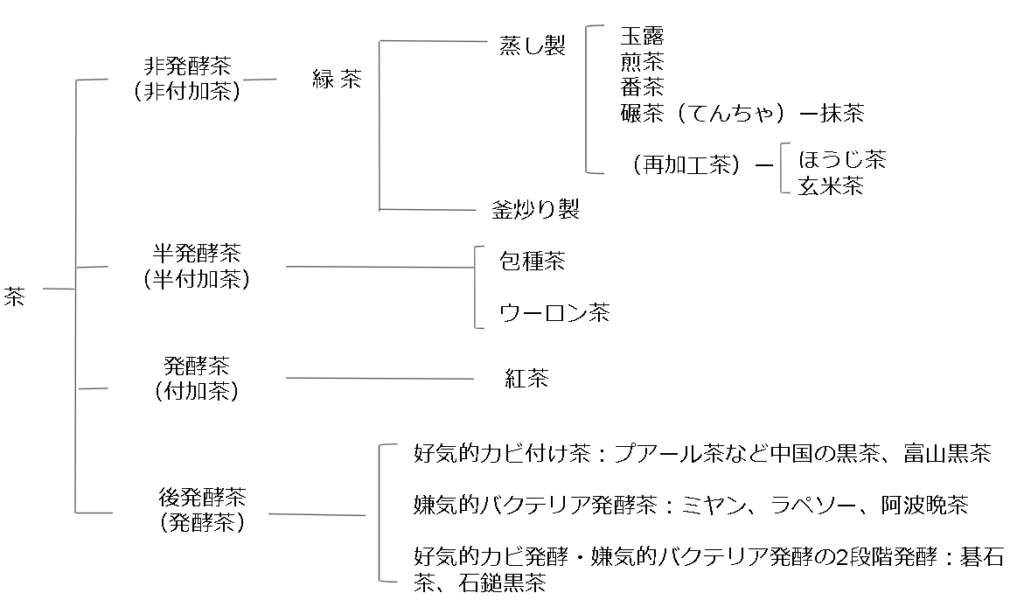

冒頭に書きましたが、私たちが飲んでいるお茶の違いは製造過程から生じるものです。そこでこの理解の役に立つのがお茶の種類を大森先生がマップにしたものだと思います。

下の図にも書かれていますし、本書内でもたびたびいわれているのが、茶葉を紅茶等に転化するのは厳密に言えば、「発酵」ではないことに注意する必要があると思います。この本では共通理解のために発酵(付加)という言葉を使っていますが、本来「発酵」で活躍するはずの微生物がかかわっていません。実際には茶葉の中で水や酸素が加わって変化する化学反応で「付加反応」が行われているとのこと。ただ、この一連の流れで発酵活動が行われているような工程があるために「発酵」というふうにひろまったのでしょう。

ちなみに海外のブログ等を確認すると「発酵(fermentation)」という言葉を使うことも多い一方、「酸化(oxidation)」という言葉も使われていました。本書同様に後者が正しく、発酵は間違っているという指摘をしている記事もたくさん見つけられました(一部enzymatic oxidationも使われていました)。どちらが最初に「発酵」というふうに用いたのかは興味があるところですが、それはいつか調べたいと思います。

そして、お茶の製造は以下の通りです。本書内ではより詳細に書かれています。ぜひ読んでみてください。ここでは大まかな流れと個人的にほかの飲み物との比較のために書き残した点を中心にまとめています。

1.緑茶(機械製造(作業期間1-2日))

①摘む(摘採)→②蒸す・煮る(蒸熱)→③揉む(粗揉~精揉)→④乾燥→⑤荒茶を製品化(再製工程)

非発酵茶ならではの工程はつんだ後すぐに行われる②の蒸す行為。茶葉に含まれる酵素の働きを止め、緑色を保つもの。これを殺青と呼びます。中国では「蒸す」方法より「炒る」方法が一般的。そして、次の工程③の粗揉の含水量は50-55%で、精揉の含水量は10-13%まで行われます。また、⑤でブレンドや蔵出し茶としての保存が行われるとのこと。

なお、玉露は栽培する際に20日以上、太陽をさえぎって新芽を育て、収穫予定日の3週間前ほどから茶樹の上にすのこを張り、むしろなどをたらして太陽光をさえぎって最初に収穫される一番茶を丁寧に摘んだもの(この行為でテアニンというアミノ酸が通常の茶葉の1.5倍になり、カテキンは半減するそう)。

煎茶は5月の新茶の時期にとれる一番茶をさします。ころあいで言うと立春から数えて88日目あたり。6月中旬ころに摘まれるのが二番茶、7月下旬が三番茶、そして秋冬番茶と続きます。

ほうじ茶は番茶の茶葉を160-180℃で5-10分間加熱したもので、この際にアミノカルボニル反応が発生してこうばしい香りが発生します。なお、このときに発生する香気成分の中でコーヒーでも確認できるピラジンや、ピロール、フランが確認されています。

抹茶は碾茶と呼ばれる茶葉を石臼で挽いたもの。玉露と同じく、茶葉を摘む20日前から日光をさえぎったものを使うものの、玉露と違い茶葉を蒸したあとに乾燥させる工程が発生します。

2.紅茶(オーソドックス製法(作業期間2日))

①摘む(摘採)→②萎れさせる(萎凋)→③揉む(揉捻)→④ほぐす(玉解き)・ふるいわけ→⑤発酵(付加)→⑥乾燥→⑦荒茶を製品化(再製工程)

②で約1晩寝かせるが、この過程で茶葉の水分の30-40%が蒸発。また、水分蒸散とともに茶葉の温度が少し上がって化学変化が起こり、ここで茶葉の香りがある程度定まります。そして、⑤では室温26℃、湿度90%の醗酵室に茶葉をひろげ、①-3時間放置します。ここで色合い、香りが紅茶っぽいものになります。なお、乾燥時は高温熱風にさらしますが、この際にアミノ酸と糖が反応して褐色化するアミノカルボニル反応やアミノ酸と糖が反応して香気成分が増すストレッカー分解がなされるとのこと。

日本茶でいうところの一番茶と二番茶というものが紅茶にもあり、これがファーストフラッシュ、セカンドフラッシュと呼ばれています。

3.ウーロン(作業期間2日)

①摘む(摘採)→②萎れさせる(萎凋)→③発酵(室内萎凋・攪拌)→④炒る(釜炒り)→⑤揉む(揉捻)→ ⑥締め揉み(団揉)→ ⑦ほぐす(玉解き)→⑧乾燥→⑦荒茶を製品化(再製工程)

ウーロン茶は紅茶の発酵(付加)を途中でやめた半発酵茶といわれています。緑茶や紅茶と違い、若い芽は苦くなりがちなので比較的大きく開いた葉を摘むそう。②と③の室内での作業はウーロン特有。②では天日干しにすることで8-16%水分が減少し、発破の温度が上昇、化学反応がおこります。その後、葉っぱを室内に入れ、1時間おきに20-30分攪拌して付加反応を進めます(10時間ほど行います)。

4.黒茶(作業期間 約一ヶ月)

①摘む(摘採)→②蒸し煮(蒸煮)→③冷却→④かび付け(発酵)→⑤揉む(揉捻)→ ⑥桶付け(発酵)→天日干し

微生物と茶葉の生育のよい夏の時期に成長したやわらかい茶葉と硬い茶葉、区別なく摘み取ります。④では桶の中でかるくつめて、ふたをした後1週間放置。その後一度もんで空気を入れ替えた後、重石をのせて再び1-4週間おくそう。国内産のものは一時期なくなりかけたものの、現在は地域の伝統茶として少し復活。東京ではアンテナショップにも卸されています。

- 1

- 2