本書は以前に池尻大橋のレインボー倉庫で営業されていたCafune Books(cafunebooks.com)で購入しました。ブックカバーと一緒にいただいたしおりはいずれも緑を基調とした落ち着いたものでとても気に入っています。現在、Cafune Booksは実店舗での営業は行っていませんが、店主さんが自らセレクトした本を一部オンライン販売されています。確かな本が並んでいますので一度サイトをご覧になってみてはいかがでしょうか。

内容

この本は造り酒屋の寺田本家23代目当主となった寺田啓佐さんがサラリーマンをやめ、寺田本家に婿入りするところから始まります。千葉県にある寺田本家は延宝年間(約300年前)に創業した歴史ある造り酒屋です。

啓佐さんは生家が家電製品の販売で成功した商家だったということもあり、経営に関する一通りの知識を身に着け、意気揚々と寺田本家に嫁ぎます。しかし、そのころまで右肩上がりだった日本酒業界は折しも業界として曲がり角を迎えていました。そんな中、啓佐さんが張り切って取り組んだ挽回策はいずれもうまくいきません。

加えて業界の慣習や酒造り職人への理解不足、さらには商品に対する知識不足もあり、あがけばあがくほどドツボへとはまっていきます。本業がだめならと、流行りの居酒屋等にも手を出しますが、やっぱりうまくいかない。日々、経営のことを考え、頭を悩ませる日々。挙句の果てにギャンブルにのめりこんでしまい、とうとう体まで壊すことになる啓佐さん。

そんな彼を救ったのが昔から伝わる日本酒の製法でした。なぜ啓佐さんは救われたのか。また当時大きな酒蔵で行われていた製法とは何が違ったのだろう。

本書にはそれらのことが詳しく書かれています。日本酒好きにも、酵母好きにも手仕事的な何かを求めている人、そういう人にお勧めできる本です。

発酵道―酒蔵の微生物が教えてくれた人間の生き方寺田 啓佐スタジオK2007-08-01

内容を振り返りながら感想

上の本紹介にも書きましたが、前半は寺田本家に嫁いだ寺田啓佐さんのうまくいかない話が中心です。少しだけここでも触れたいと思います。

婿養子として寺田本家に嫁いだ啓佐さんは自身の才覚を酒蔵経営の現場で証明しようとします。しかし、教科書的な合理化やコストカットはうまくいかず、また業界慣習や流行を十分にとらえることもできませんでした。やがて、公私ともにあれた生活となり、ギャンブルにまで手を出してしまいます。そんな彼がいろんな人と会い、教えに感化され、自身が酒蔵でやっていく意義を見つけていくこととなります。ドラマ性もあり、普遍的な価値観もあり、読み応えのある内容でした。ただし、後半の酵母やその関係する人たちから学んだ人生訓的なところはやや精神論的だったり、スピリチュアルな側面もあるので少し苦手な人もいるかもしれません。その辺は読者として取捨選択すればいいのかなと思います。いずれにせよ、啓佐さんの日本酒造りを追体験しながら多くのことを学べるのは間違いありません。

では、本書の内容をまとめていきたいとおもいます。

日本酒の販売低迷とその理由

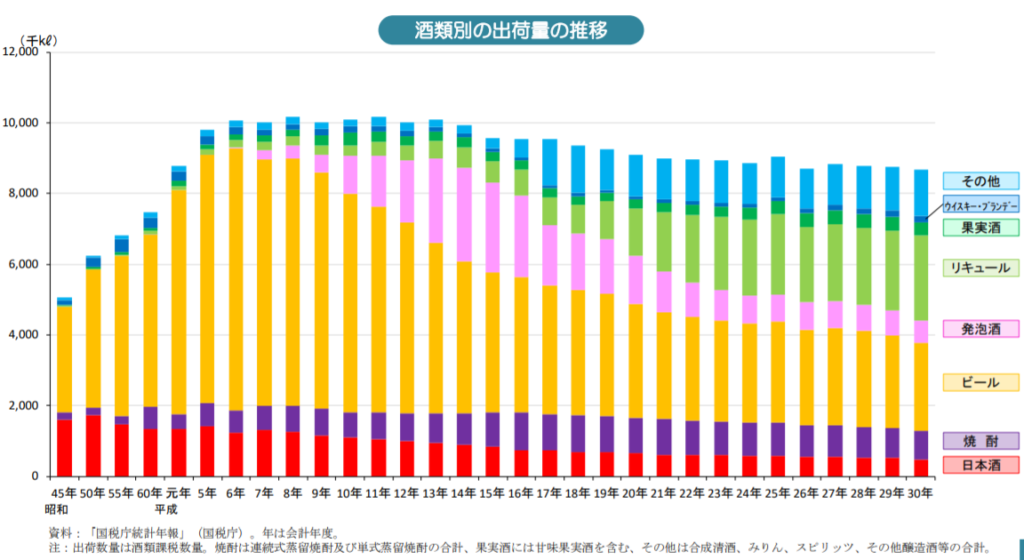

本書内では統計情報での説明は必ずしも触れられていなかったですが、少しだけ日本酒の販売動向について触れておきたいと思います。これを知っておくと啓佐さんが身を置いた日本酒業界がいかに難しい状況にあったかがわかると思いますので。下図は農水省政策統括官のHPに掲載されているプレゼン資料内にある資料から抜粋したものです。

他の酒類に比べて日本酒の出荷量が早くにピークアウトして、以来、継続して減少しています。原因としてよく挙げられているのが、食生活の変化、つまり和食中心だったものが洋食中心になり、それにあうビールや蒸留酒が飲まれるようになったというもの。しかしながら、それだと焼酎が健闘していることについては説明がつきません。本書でも言われている通り、日本酒は様々な面で躓いてしまったのでしょう。

この本では中堅・中小酒蔵からの業界の見方が載っています。もちろん、大手には大手なりの言い分があるとは思いますが、それは他書を読むのがいいかと思います。ここでは本書の主張に基づき解説していきます。

高度経済成長前から酒蔵でも規模の経済が進んでいく中、中堅酒蔵からいくつかが、ほかの酒蔵へ日本酒の製造を発注をすることによって生産量を増加させ、大手へとなっていきます。

これは中堅酒蔵にとって良い面がありました。自らは販売に関するコストやリスクを抑えながら一定規模の売り上げが見込めるようになり、自身の経営も安定するのです。

この大手からの受注生産は桶単位で販売するため「桶売り」といったそう。そして、この桶レベルでの製造を安定させるために行われたのが「アルコール添加」と「三倍増醸清酒」というものでした。

米から作れる日本酒の量には限界があります。戦時中は米が不足したため、それを補うように醸造(用)アルコールと水を加えて、日本酒の生産量を増やす方法が使われました。これが「アルコール添加」です。

しかし、「アルコール添加」した日本酒の味は辛くなりがちでした。戦後になると、この味を整え、改良するためにブドウ糖やコハク酸、さらには食品添加物を加える手法が開発されました。これらの添加物を使うと甘みが増し、まろやかな味へと仕上げることができるようになりました。

この製法を使えば、元の3倍の日本酒ができたことから、「三倍増醸造酒」と呼ぶようになりました。さらに一定量の添加であれば、「本醸造」や「本造り」として販売しても良いことから、順調に売り上げを伸ばしていきました。もちろん、これらの製法のおかげで幅広い消費者が日本酒を飲めたという事実もあります。

しかし、これらの製法で作られた日本酒の味は必ずしも上質なものではないのみならず、途中過程で味を均一化するため、一部で消費者離れを引き起こすこととなりました。

この本では味の均一化の原因の一つに醸造時に使う酵母を共通のものにしたり、桶を納品後にブレンドしていたためと指摘しています。結果、味は整うものの、各地であったかもしれない特性や個性は埋没することになります。

また、中小生産者にとって受注が安定的に伸びているときはいいのですが、生産量が頭打ちになると次に求められるのはコストカットです。その際に自力で販売しようにも生産量に見合う販路はありません。それどころか、多くの桶を納品していたとしてもそれは自身のブランドとしては販売されていませんでした。結果、厳しい経営環境にいきなりさらされることになるのです。

寺田本家も安定的な収入を得るために大手醸造メーカーに桶を納品していたそうです。もちろん、生産量は安定していくの規模はある程度大きくなっていきます。そして、他社同様に迎える日本酒出荷の頭打ち。

残されたのは自主独立で行くか、大手の子会社になるか、もしくは廃業。そして紆余曲折を経て最終的に啓佐さんは険しい道のりを選択します。しかも生き残るために伝統的な酒造りに戻るという。今の世の中は伝統的な酒造りに回帰しているところが色んなところでみられるようになりましたが、当時としては突拍子もない選択に思われたと書かれています。

- 1

- 2